Note di regia

Ogni volta che ho dichiarato a qualcuno, fosse anche “un addetto ai lavori”, che intendevo portare sulla scena un monologo, mi sono sentito rispondere dopo una pausa pensierosa e un guizzo di inquietitudine nello sguardo; “Ma, allora, sei solo in scena?” E quindi mi sono sempre trovato obbligato a chiarire (sapendo ahimé, che l’inquietitudine non sarebbe passata) che il monologo è un soliloquio ossia un pensare ad alta voce.

Fatto al quale ognuno di noi va soggetto se è portato a progettare incontri decisivi nella propria vita e ancor più quando ognuno di noi trova finalmente, e troppo tardi, le parole esatte che avrebbe dovuto dire in quel colloquio così importante.

“Quante persone”, – dico io – “vediamo per la strada, negli autobus, nelle automobili, impegnate in animati soliloqui e non possiamo certo intervenire, inventando un dialogo con essi. Ci sentiremmo indiscreti. Perché proprio il parlarsi, l’interrogarsi è un momento di confronto, di intervento, di dialogo con se stessi”. Questo mio monologo è appunto un progetto di incontro decisivo nella vita di un essere umano, quindi è un monologo fatto di dialoghi con persone da incontrare che non sono fisicamente presenti in scena, ma è come se lo fossero per la forza di evocazione che trasforma l’energia del pensiero in evocazione teatrale.

E non solo in teatro avviene questa “evocazione”. Ognuno di noi che racconti un fatto ai quale abbiano partecipato più persone, quasi senza accorgersene, nello sforzo di colorire il racconto, porta sul viso, nella voce e nei gesti, segni che evocano le persone, che addirittura spesso somigliano ai tratti somatici delle persone stesse.

E non è magia, è quasi una abitudine nel comunicare. Su questa osservazione, molto semplice e umana, si basa la tecnica del monologo che mi vede autore ed attore. Non pretendo che l’osservazione citata sia una verità assoluta, come non pretendo siano verità tutte le osservazioni sulla vita che il mio testo contiene, pretendo invece che vera sia la ricerca di quello spazio di realtà che ognuno, più o meno angosciosamente, spera di trovare nei momenti di caos in cui tutti i fatti della coscienza tingono di rimorso gli atti della, maturità.

Il protagonista di questo testo cerca, e ogni tanto spera di trovare se stesso in qualche verità. E la ricerca è solitaria, rischiosa, monologante.

Il cercare, il trovare, il perdere, sono i sintomi della “malattia del vivere”.

Il bisogno di esibire la ricerca (“esibizione d’un medico dell’anima” è il sottotitolo del monologo) è forse il bacillo che provoca il contagio, l’epidemia.

Ed è anche lo strumento per confrontare il passato, il presente, il futuro della vita, propria e degli altri.

L’”esibizione-confronto” registra, della vita, i miglioramenti e i peggioramenti. Insomma documenta l’andamento della malattia.

Pirandello e Svevo hanno scoperto la “malattia del vivere”. Che è la vita. Ad essi va il mio omaggio di paziente al suo esordio nella malattia di scrivere.

La malattia di recitare è al suo culmine.

Spero, con tutto il cuore, che l’una non peggiori l’altra.

Mario Maranzana

Critiche importanti

L’inguaribile malattia chiamata vita

di RODOLFO DI GIAMMARCO

la Repubblica

domenica 19

lunedì 20 febbraio 1984

C’È esiste fatalmente un tipo d’attore onnivoro, frenetico, incline sulla scena (e fuori) a cavillare, studiare le viscere del Personaggio per poi meglio ristituirlo con una tangibile fisicità, dando «corpo» ai caratteri, imprimendoseli addosso. E questa razza d’attore di solito associa intenti pedagogici, sposa invariabilmente qualche causa teatrale finché, gira e rigira approda a uno stato di grazia, o, se si vuole, di malessere artistico che gli è congeniale.

Il discorso vale per Mario Maranzana, attore e operatore teatrale, autore egli medesimo d’un soggetto. La malattia del vivere, che è esplicitamente vagante tra Svevo e Pirandello, nel senso che ci sembra che abbia voluto mettere in luce il loro comune privilegiare l’ethos (ossia l’intimo ambiente o il «teschio scoperchiato» come usò dire Svevo) lasciando in ombra il mythos (il valore della trama, ammesso d’escludere il versante novellistico di Pirandello). Ne è scaturito un gemellaggio scenico proiettato sullo sfondo di un manicomio in disarmo, dove tutto il resto del mondo è travalicato dal concetto che la vita, a differenza di altre malattie, è incurabile.

Il monologo prensile

di Maurizio Grande

Rinascita

Venerdì 9 marzo 1984

Mario Maranzana, attore duttile ed estroverso (ricordiamo i1 suo pavonesco Danton di Przyhyszewska-Wajda, e l’esaltato Bouvard flaubertiano assieme al bravo Vittorio Franceschi), ha firmato un singolare monologo, La malattia del vivere, da lui stesso interpretato e diretto al teatro Flaiano.

In questo spettacolo, Maranzana immagina di esibirsi in una fèsta di quartiere per gli ex-ricoverati dell’ex-manicomio nel quale è psichiatra, dando finalmente libero sfogo all’esigenza di mostrarsi nelle sfaccettature e ambiguità di un «medico dell’anima» più filosofo e saltimbanco che illustre clinico, più interessato a scoprire in sé verità umane e a formulare interrogativi sul senso del vivere che non ad «addomesticare» le stravaganti esistenze dei malati. Il gustoso battibeccare con l’ottusa archivista o con l’allarmata consorte, le sferzanti osservazioni sulla vita dei figli e dei giovani in genere, l’ironia sofferta sulla sua professione raggiungono l’acme nello splendido pezzo sulla bianchezza immacolata del camice contrapposta alla vivace varietà dei colori dell’iride: il bianco, continuum senza profondità e rilievi, dove le pieghe e le righe diventano macchie, emersione del privato che vuole farsi oscenamente pubblico. Il bianco diventa, così, metafora della presunta e piatta certezza della scienza, alla quale viene contrapposta la bella pagina di Italo Svevo sulle facoltà mentali dell’illusione ottica, sulle capacità fantastiche di «tingere la natura» addirittura.

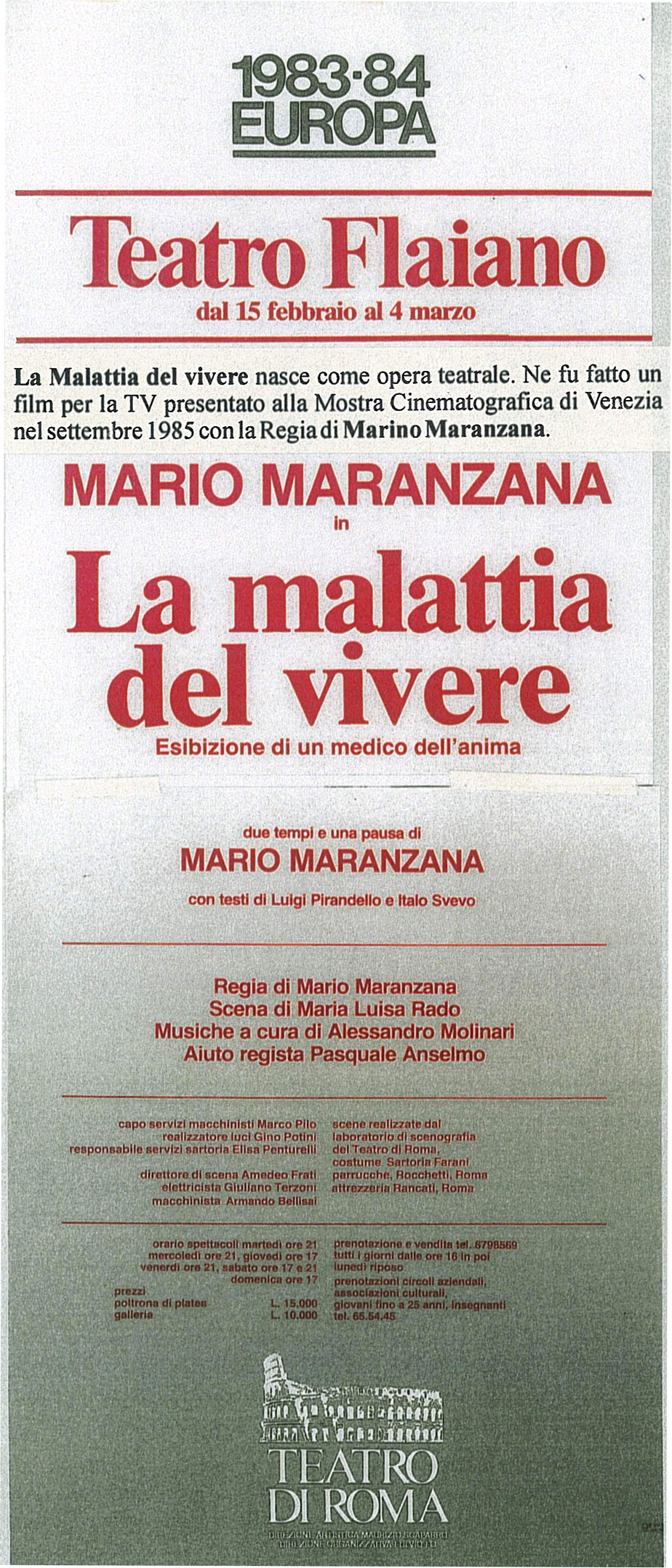

Bozzetto delle scene

Copertina del libro